【吉野山】息をのむほど美しい、神秘の千本桜を巡る〜世界遺産、山伏の聖地へ。青き秘仏に出合う〜

2024.03.13日本屈指の桜の名所といえば、奈良県の吉野山だろう。

約8kmの谷や尾根を、日本の古来種ヤマザクラ(別名シロヤマザクラ)が埋め尽くす。

荘厳な桜の景色を巡り、山里ならではの郷土食を味わう旅へと出掛けた。

吉野山の上千本エリアからの眺め。吉野山という名前の山はなく、大峯連山の北の端から南に約8km続く尾根一帯を吉野山と呼んでいる。

山肌を薄紅色で染める、3万本ほどの桜が咲き誇る

「一目千本」。一目で千本見えるほど、多くの桜が一望できる所を指す言葉だ。そんな場所が、奈良県の中央部にある吉野山である。

Youtube動画

いざ、吉野山へ――。大阪方面からは近鉄特急で約1時間15分、まずは旅の起点となる近鉄・吉野駅へ向かう。駅を出てから吉野山に登るには、徒歩またはロープウェイ、観桜期に運行される臨時バスの3通りから選ぶ。

吉野山は標高の低いエリアから順に、「下千本(しもせんぼん)」「中千本(なかせんぼん)」「上千本(かみせんぼん)」「奥千本(おくせんぼん)」と呼ばれ、桜は下千本から奥千本まで約1カ月かけて咲き上っていく。多くの客で賑わうのは、下千本〜中千本が見頃の時期。

吉野山の中腹にあたる中千本エリア。周辺には、豊臣秀吉が盛大な花見を行ったことで知られる世界遺産の「𠮷水神社」がある。

白や薄ピンク、緑の木々との色の重なりが唯一無二の風景をつくりだす。

道中はさながらハイキング、いや登山といったほうがいいかもしれない。特に中千本から先は急斜面が続き一苦労するが、ぜひ上千本エリアにある「花矢倉(はなやぐら)展望台」を目指してほしい。

早朝の上千本エリア。前日が雨なら早朝に雲海が見えることも。写真中央に見える建物は「金峯山寺(きんぷせんじ)」の「蔵王堂(ざおうどう)」。

夕暮れ時の上千本エリアにある「花矢倉展望台」からの眺め。桜が散る頃は、下から舞い上がってくる桜吹雪に出合うことも。

標高約600mの場所にある花矢倉展望台からの眺望は、吉野山随一の美しさ。手前に上千本の桜が見え、奥には中千本の桜と蔵王堂(ざおうどう)のある門前町を一望することができる。古代から神宿る地として仰がれてきたこの場所に、畏敬の念を抱かずにはいられない。

吉野山

- 奈良県吉野郡吉野町吉野山

- 京都駅から吉野駅まで近鉄特急にて約1時間40分(橿原神宮前駅乗り換え)

- 大阪阿部野橋駅から吉野駅まで近鉄特急にて約1時間15分

- ロープウェイ・臨時バスなどの最新情報は吉野山観光協会のWebサイトの「交通アクセス」などからご確認ください。

- https://yoshinoyama-kankou.com/

吉野山の桜は、人々の祈りから生まれた。世界遺産「金峯山寺 蔵王堂」へ

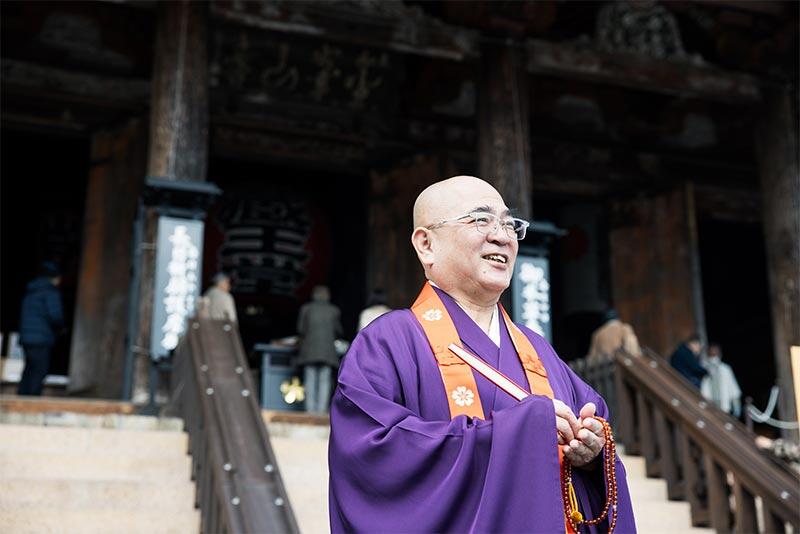

吉野の山岳に、豪華絢爛に咲き誇るシロヤマザクラ。誰がどのような目的で約3万本の桜を植えたのだろう。修験道(しゅげんどう)の中心寺院「金峯山寺(きんぷせんじ)」の管長である五條良知(ごじょうりょうち)さんを訪ねた。

国宝であり世界遺産に登録されている、金峯山寺の本堂・蔵王堂。高さ約34mの本堂は威風堂々とした佇まい。木造古建築として東大寺の大仏殿に次ぐ大きさ。

吉野山は修験道の聖地でもある。修験道とは、山岳信仰に神道や仏教などが融合してできた日本独自の宗教で、厳しい修行に身を置く行者(ぎょうじゃ)を修験者(しゅげんじゃ)または山伏(やまぶし)と呼ぶ。

桜が植えられ始めたのは約1,300年前。厳しい修行をしていた修験道の開祖・役行者(えんのぎょうじゃ)が、衆生救済を祈願していたところ、憤怒の形相をした蔵王大権現(ざおうごんげん)が、岩を割って現れた。役行者は蔵王大権現の姿をヤマザクラに刻んでお祀りしたという。こうして吉野山では蔵王大権現への信仰の証として桜が御神木になり、人々の献木によって桜が増えていった。

「吉野山の桜は、人々の蔵王大権現への祈りから生まれたのです」(五條さん)

桜といえば一般的にソメイヨシノが知られているが、吉野山の桜の多くが日本の古来種のヤマザクラ。白や淡いピンクの花を咲かせる品種で、開花と同時に赤茶色の若葉をのぞかせる。

蔵王堂に安置されている、蔵王大権現3体に手を合わせる五條さん。2024年春は3月23日(土)〜5月6日(月・休)まで特別にご開帳される。

高さ約7mと日本最大の秘仏である金剛蔵王大権現は全身が青黒く、凄みのある表情は一度見たら忘れられない。

「権現とは『仮の姿で現れる』という意味で、蔵王大権現の厳しい形相は悪い世に生きる人々を叱りつけて救うための仮の姿。本来は優しい仏さまです。個人的には、役行者が大自然の力を形にしたのが蔵王大権現だと思っています。『形を変えてまで示さないといけない』と仮の姿になり、自然が神仏そのものであるという修験道の教えを広めるために蔵王堂が建てられたのでしょう」(五條さん)

平安時代になると、皇族や貴族が競うように金峯山詣を行っている。1007(寛弘4)年に金峯山詣を行ったのが、放送中のNHKの大河ドラマ『光る君へ』で柄本佑さんが演じている藤原道長だ。当時、吉野山は現在のような観光地ではなく、祈りの地であったのだ。

吉野山の桜といえば、西行法師の存在を忘れてはならない。平安時代に武士の身分を捨て出家した西行法師が、山伏修行のために奥千本に小さな庵をつくり、数年間を過ごしたと伝えられている。

」のお試し版です。

」のお試し版です。 」はJALカード プラチナ Pro、プラチナ、CLUB-Aゴールドカード、CLUB-Aカード会員向けの情報サイトです。

」はJALカード プラチナ Pro、プラチナ、CLUB-Aゴールドカード、CLUB-Aカード会員向けの情報サイトです。