【三河】"うま味の首都"愛知で、醸すグルメ旅!~伝統製法の八丁味噌から、レアな白醤油まで〜

2024.04.15今、世界的に発酵が注目され、日本の発酵文化が見直されている。八丁味噌、たまり醤油に白醤油、三河みりん、粕酢――。とりわけ愛知県の三河地域や知多半島では、独自の発酵調味料が生まれ、守り続けられてきた。この地がたどってきた歴史、そして造る人、使う人の思いに触れる、めくるめく醸しの旅。

江戸時代からの製法を今も守り続ける「カクキュー 八丁味噌」の味噌蔵。味噌桶の高さは約6尺(約180cm)、6トンの大豆と塩を木桶に仕込み、約350個、約3トンの重石が円錐状に積まれている。

Youtube動画

日本全国に味噌は数多あるが、多くの地域では米味噌が造られる中、愛知、岐阜、三重の東海3県では豆味噌が主流だ。豆味噌は、大豆、塩、水のみで造られる。蒸した大豆に直接麹菌をつけた豆麹を用い、米味噌や麦味噌に比べて熟成期間が長いのが特徴。東海3県は高温多湿な気候風土から、より保存性の高い豆味噌が造られるようになったとされる。

豆味噌の中で愛知独特なのが、八丁味噌。深い茶褐色、重厚なうま味や酸味など際立つ個性があり、味噌煮込みうどんや味噌カツなど、「名古屋メシ」をはじめとする愛知の食文化を育んできた。その誕生には、歴史と、この土地ならではの背景が大きく関わっている。

徳川家康が生まれた岡崎城。家康は織田家や今川家の人質として少年期を過ごしたが、やがてこの岡崎城を拠点に天下統一を目指すことになる。

愛知県民が愛する八丁味噌ってなんだ?

八丁味噌(豆味噌)の原料は大豆と塩のみ。2年以上の熟成を経て固く深い色合いで、重厚感のある味わいに。一般的な米味噌に比べると甘みが少なく、大豆由来のうま味が濃厚に感じられる。

時は戦国時代に遡る。駿府を治めていた今川義元が桶狭間の戦いで織田信長率いる尾張勢に敗北。今川の家臣だった早川新六郎勝久(しんろくろうかつひさ)は現在の岡崎市にあった願照寺に逃れ、武士の身分を捨て、名を久右衛門(きゅうえもん)と改めて味噌造りを学ぶ。数代ののち徳川家康生誕の岡崎城から西へ八丁(約870m)の距離にある八丁村(現在の岡崎市八丁町)へ移り、1645(正保2)年から商いとして味噌造りを始めた。この地が発祥であることから「八丁味噌」と呼ばれるようになった。

現在も伝統製法の八丁味噌は八丁町にある二つの蔵で造られている。その一軒である「カクキュー八丁味噌」の副社長・早川昌吾さんに蔵を案内してもらった。時代ごとに増築した蔵の中には木桶が整然と並び、その上には石が積み上げられている。

カクキュー 八丁味噌の副社長の早川昌吾さん。

円錐状の石積みは、石垣の「野面積み」に似ていることから、岡崎城の石垣と八丁味噌の石積みには何らかの関係があると考えられている。

石積みは、10年以上の修業を経た職人だからこそできる熟練技だという。地震の揺れも吸収し崩れることはない。

「木桶の中や蔵にすむ菌が、八丁味噌ならではの味わいを育んでくれているのです」と早川さん。

カクキュー内に併設された史料館では、味噌の仕込みの様子が再現されている。

一つの木桶に対して、なぜ約3トンもの重石が必要になるのだろうか。

「味噌の水分を桶全体に行き渡らせるためです。矢作川をはじめいくつもの川に囲まれたこの地域は高温多湿で、八丁味噌は保存性を高めるため仕込み水を極限まで減らしたことから、ほかの豆味噌に比べ多くの重石が必要でした」(早川さん)

その状態で「二夏二冬」、つまり2年以上天然醸造でじっくりと熟成させる。こうして固く、重厚な味わいの八丁味噌になる。

戦国時代の滋養食!健康オタクといわれた家康公の大好物とは。

岡崎城にある、徳川家康公の銅像。

この地で生を受けた徳川家康は三河の豆味噌をこよなく愛し、中でも「湯漬け」が大好物だったという。「家康公は天下をとった後も質素な食事を好みました。滋養食でもあった麦飯と湯漬けが長寿につながったのかもしれませんね」(早川さん)

「焼き味噌の湯漬け」は、いわば戦国時代のインスタント飯。カクキューではショウガ、ネギ、白ゴマを混ぜて軽く焼いた八丁味噌を、お椀に盛ったごはんの上に乗せて熱々のお湯を注ぐレシピを公開している。※特別に再現したものです。レシピはこちら https://www.kakukyu.jp/recipe.asp

健康オタクといわれた家康公にあやかり、早速試食。箸で焼き味噌を少しずつ溶かしながらいただく。お茶漬け感覚のサラサラと軽い食べ心地ながら、八丁味噌ならではの濃厚なうま味に酸味と渋みがアクセントとなり、満足感たっぷり! この独特の深い味わいがチョコレートにもあうと世界のショコラティエからも注目されているという。洋の東西も時空も超え、八丁味噌の特別な味わいは私たちを魅了し続ける。

カクキューでは、味噌蔵や歴史が学べる史料館の見学ツアーを毎日開催。ツアーの終わりには2種の味噌汁に、味噌こんにゃくの試食も。食事処や売店も併設されており、ゆば天味噌煮込みうどんや八丁味噌のパウダーをふりかけた、味噌ソフトクリームが人気。

カクキュー 八丁味噌(八丁味噌の郷)

- 愛知県岡崎市八丁町69

- ︎0564-21-1355

カクキューの工場見学ツアー(毎日開催)

- 平日 10:00〜16:00(毎時00分開始)

- 土・日・祝日 10:00〜16:00(毎時00分・30分開始。ただし12:30分の回はなし)

- 名鉄名古屋駅から岡崎公園前駅下車、徒歩約5分。または中部国際空港から車で約1時間

- ※予約不要(団体の場合は要予約)

- https://www.kakukyu.jp/

昨今、世界で発酵ブーム。「うま味の首都」愛知は、発酵調味料のバリエーションが日本一

昨今 、ガストロノミー界で「発酵」がトレンドとなっているという。「世界のベストレストラン50」で何度もトップに輝き、2021年にミシュラン三つ星を獲得したデンマークのレストラン「noma(ノーマ)」が発酵を活用した料理を提供したことがきっかけだが、「近年は、世界のトップクラスのシェフたちがこぞって日本にやってきます」と話すのは、国内外の発酵カルチャーに精通する小倉ヒラクさん。

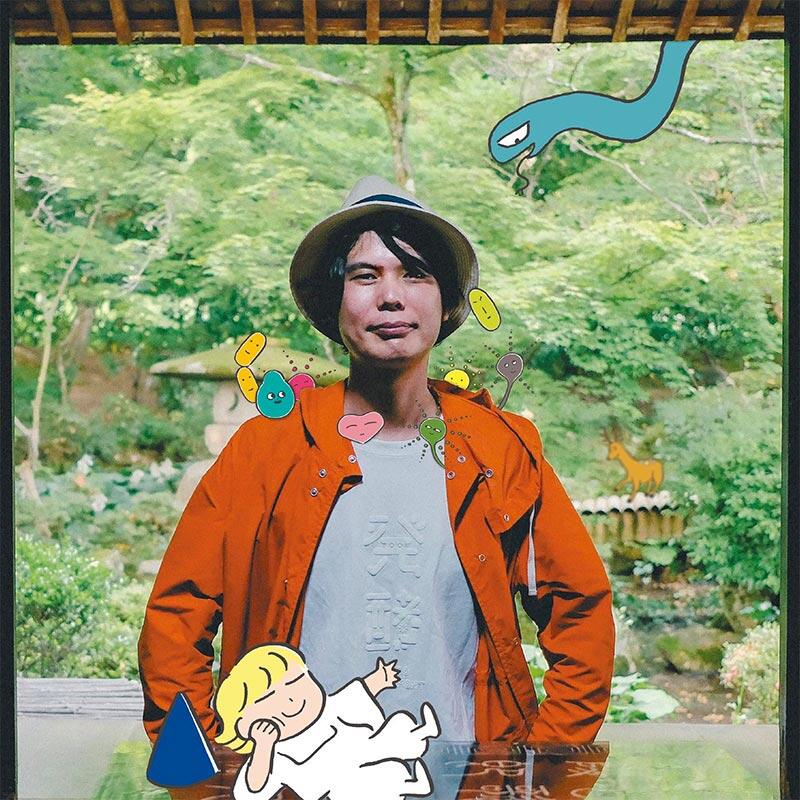

小倉ヒラクさん。発酵デザイナーとして、全国の醸造家や研究者たちと発酵・微生物をテーマにしたプロジェクトを展開。著書に『アジア発酵紀行』(文藝春秋)、『発酵文化人類学』、『日本発酵紀行』(ともに角川文庫)など。

小倉さんは今年の2月に来日したシェフたちの発酵旅をコーディネート。写真は 八丁味噌の蔵での一コマ。

小倉さん曰く「愛知県は日本の中で "うま味の首都"と呼べる存在。なんといっても発酵調味料のバリエーションが最強です」。知多半島や三河エリアには、味噌に醤油、みりん、酢と、さまざまな調味料文化が古くから花開いた。

「もともとはお酒も醤油も関西から江戸に運ばれていましたが、伊勢湾のあたりは波が高く輸送には困難がつきものでした。一方で知多半島はそうした船の中継地であり、さらに川や海の水運に恵まれていたため、地元で造ったものを関西よりも早く江戸に届けることができた。また、肥沃な土壌ゆえ良質な米や大豆、小麦が収穫でき、塩の産地も近かったことから、発酵、醸造文化が発展したのです」(小倉さん)

さらに、醤油といっても、濃口や薄口だけでなく、たまり醤油に白醤油と、とにかく多彩。八丁味噌などこの土地にしかない発酵調味料も存在する。

「組合の共同工場で作っている産地が多い中、生産者が自分たちの蔵で造り続けていることも愛知ならでは。結果、造り手によっても香りや味わいの違う調味料になる。それもまた、バリエーションをさらに豊かにしているのです」(小倉さん)

醸造文化が盛んだった、碧南(へきなん)市の大浜てらまちエリア。今も蔵や古い家屋が連なる。

(左・中)碧南市は250年以上の歴史をもつみりんの産地。三河みりん発祥の醸造元「九重味淋(ここのえみりん)」では、歴史や製造方法を学べるみりん蔵ガイドツアーも開催されている。売店やみりんを使ったレストラン&カフェも好評。 (右)九重味淋の敷地内には「石川八郎治商店」や「レストラン&カフェ K庵」を併設。写真はK庵の本みりんを使ったランチ「みりん角煮御膳(1,850円)」。スイーツも好評で、夏にはみりんを使ったかき氷もある。

(上・左)碧南市は250年以上の歴史をもつみりんの産地。三河みりん発祥の醸造元「九重味淋(ここのえみりん)」では、歴史や製造方法を学べるみりん蔵ガイドツアーも開催されている。売店やみりんを使ったレストラン&カフェも好評。 (右)九重味淋の敷地内には「石川八郎治商店」や「レストラン&カフェ K庵」を併設。写真はK庵の本みりんを使ったランチ「みりん角煮御膳(1,850円)」。スイーツも好評で、夏にはみりんを使ったかき氷もある。

九重味淋 みりん蔵ガイドツアー

- 愛知県碧南市浜寺町2-11

- ︎0566-41-0708

- 水・木・金曜に開催(10:00開始)

- 名鉄三河線碧南駅から徒歩約5分。または中部国際空港から車で約30分。

- ※3日前までに要予約(当日の受付は不可)。申し込みはWebサイト、または電話から。

- https://kokonoe.co.jp/kengaku

レストラン&カフェ K庵

- ︎0566-45-5999

- 営業時間 ランチ 11:00~14:00(L.O.13:30)※なくなり次第終了、

- カフェ 14:00~17:00(L.O.16:30)

- 月・火曜休み

- ※席の予約はランチ11時開始時のみ可能。予約はWebサイト、または電話から。

- https://kokonoe.co.jp/k-an

ひつまぶしにも個性。味の決め手は、たまり醤油と三河みりんで仕上げた特製タレにあり

愛知県ならではの発酵調味料の魅力に触れるため、碧南市の料理店を訪ねた。創業100年を超える老舗の日本料理店「小伴天」では、愛知を訪れたら絶対に味わいたい鰻のひつまぶしを。知多や碧南など、その時々に手に入る地元三河産の上質な鰻を備長炭で香ばしく焼き、たっぷりとタレに通して再び焼き上げる。

」のお試し版です。

」のお試し版です。 」はJALカード プラチナ Pro、プラチナ、CLUB-Aゴールドカード、CLUB-Aカード会員向けの情報サイトです。

」はJALカード プラチナ Pro、プラチナ、CLUB-Aゴールドカード、CLUB-Aカード会員向けの情報サイトです。