風景は文化である——美意識が根づくまち、富良野

2025.07.14

北海道のほぼ中央、「北海道のへそ」とも呼ばれる富良野。色とりどりの花畑や、丹念に手入れされた畑がどこまでも続くこの土地は、ただの観光地ではない。ため息の出るような美しい風景そのものが財産であり、人々の手によって守られ育まれた「文化」でもある。美意識が暮らしに根づいたこのまちを旅し、自然と人とが共に織りなす、静かな詩情を堪能したい。

「描く」ことと「耕す」こと。風景とともに生きる“半農半画家”

夏、JR富良野駅から始まる旅は、濃淡さまざまな緑が織りなす大地のキャンバスへと誘う。畑と畑のあいだを、風が渡り、光が踊る。富良野の風景は、単なる自然の景色ではなく、人の手と心が描いた“生きた絵画”のようだ。

玉ねぎやアスパラガス、メロンにスイカ……。厳しい冬の寒さで栄養をたっぷり蓄えた、野菜や果物の収穫の季節がやってきた。

「半農半画家」と呼ばれるイマイカツミさんもアスパラガスの収穫真っただ中だ。

イマイさんの朝は早い。まちが明るくなり始める5時頃には愛車の軽トラックを走らせ、自身のアスパラガス畑へと向かう。「露地物のアスパラガスの収穫時期は、5月頭から6月末の約2カ月。毎年この季節は忙しいんですよ」。

黙々と作業を続けるイマイさん。不耕起栽培でアスパラガスを育てる

今年のピーク時は半日でコンテナ12個分のアスパラガスを収穫した

朝の収穫を終えたら、発送用のアスパラガスをサイズごとに選別し、箱詰め作業。9時過ぎには市場へと出荷する。簡単に朝ご飯を済ませ、14時頃から始める午後の収穫までのわずかな時間に創作活動をする。

「画家だから、絵を描けないっていうのが一番辛い。朝早ければ早いほど、制作の時間が取れるんです」。

イマイさんのアスパラガス畑から見る芦別岳

イマイさんが富良野へ移住したのは、今から約20年前。画家になることを理由に、新卒で入社した大手出版社を1年と少しで退職。東京の自宅で創作活動をしていたものの、芽が出ず、行き詰まりを感じていた。会社員時代にためた貯金も底を突き、環境を変えたいと思っていたときに見つけたのがJAふらのの農作業ヘルパーの求人だった。

「今でいうリゾートバイト。高校の修学旅行で富良野に来たことがあって、あそこにいったら何かいい絵が描けるんじゃないかなって気がしたんですよね」。

2024年までは富良野高校の美術講師としても教鞭を取るイマイさん

農作業をとおして、それまで感じられなかった自分の存在意義を見出すとともに、居心地のよさを実感したのだという。気がつけば、富良野に移り住み、絵を描く傍ら農作業をする「半農半画家」の暮らしを送っていた。

下書きに1日、着色に1日、計2日で1枚の絵を完成させる

絵描きと農作業。静と動。一見対極にあるかのように思えるこの兼業こそが、イマイさんにとって最も心地良い働き方だという。

「土に触れると、筆をとりたくなる。絵を描いていると、畑に出たくなるんですよ」。農と絵という一見、対照的にも思えるふたつの営みが、互いに呼応し合うように循環する。イマイさんにとって、どちらも“風景を生きる”という同じ行為なのかもしれない。

「特に好きなのは夏の終わりから秋のブドウが実る頃」なのだとか

「描きたいのは、風景の中にある“営み”なんです」。民家や電柱、畑に立つ人影——イマイさんの絵には、富良野というまちに息づく暮らしが、あたたかく刻まれている。

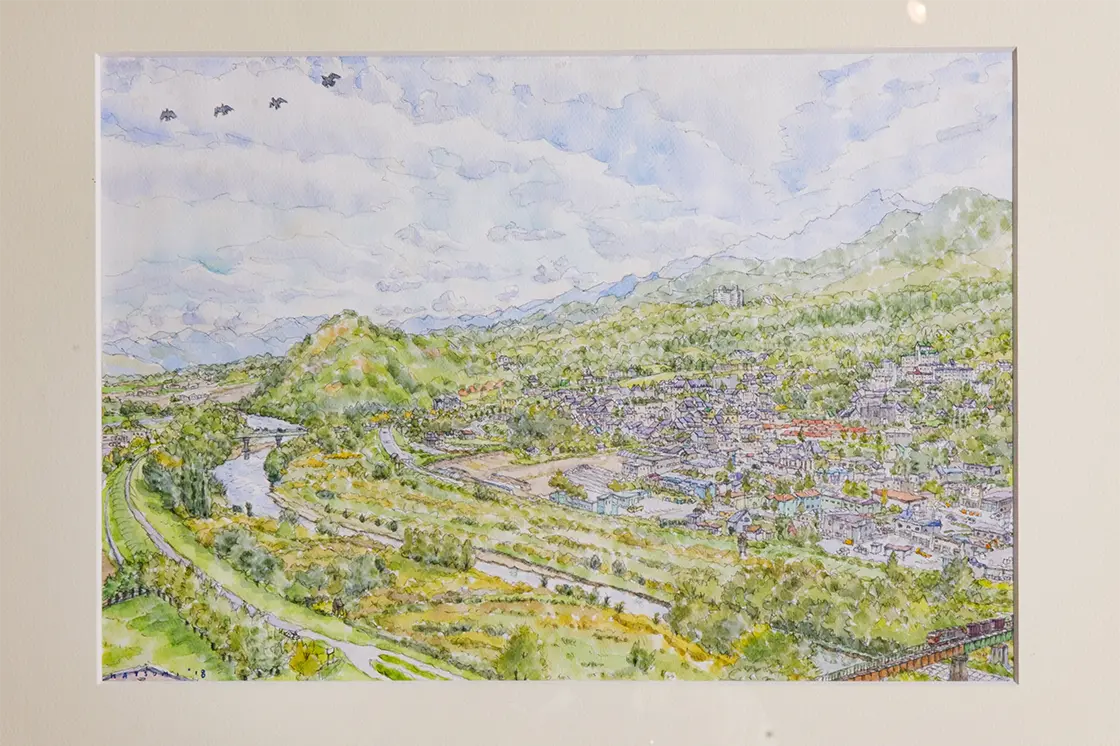

《日の出公園のラベンダー畑(上富良野町日の出公園より)》2020年8月 水彩、キャンソン紙

《ぶどう畑と十勝岳、秋の中富良野遠望(中富良野町西2線北10号より)》2019年9月 水彩、キャンソン紙

「電柱1本にもいろいろな人のストーリーが詰まっている。富良野のまちを描きながら、景色の奥にある人々の暮らしを描いているのかもしれません」

」のお試し版です。

」のお試し版です。 」はJALカード プラチナ Pro、プラチナ、CLUB-Aゴールドカード、CLUB-Aカード会員向けの情報サイトです。

」はJALカード プラチナ Pro、プラチナ、CLUB-Aゴールドカード、CLUB-Aカード会員向けの情報サイトです。